築地三栄商会さんの豆や穀物が大好きな我が家。

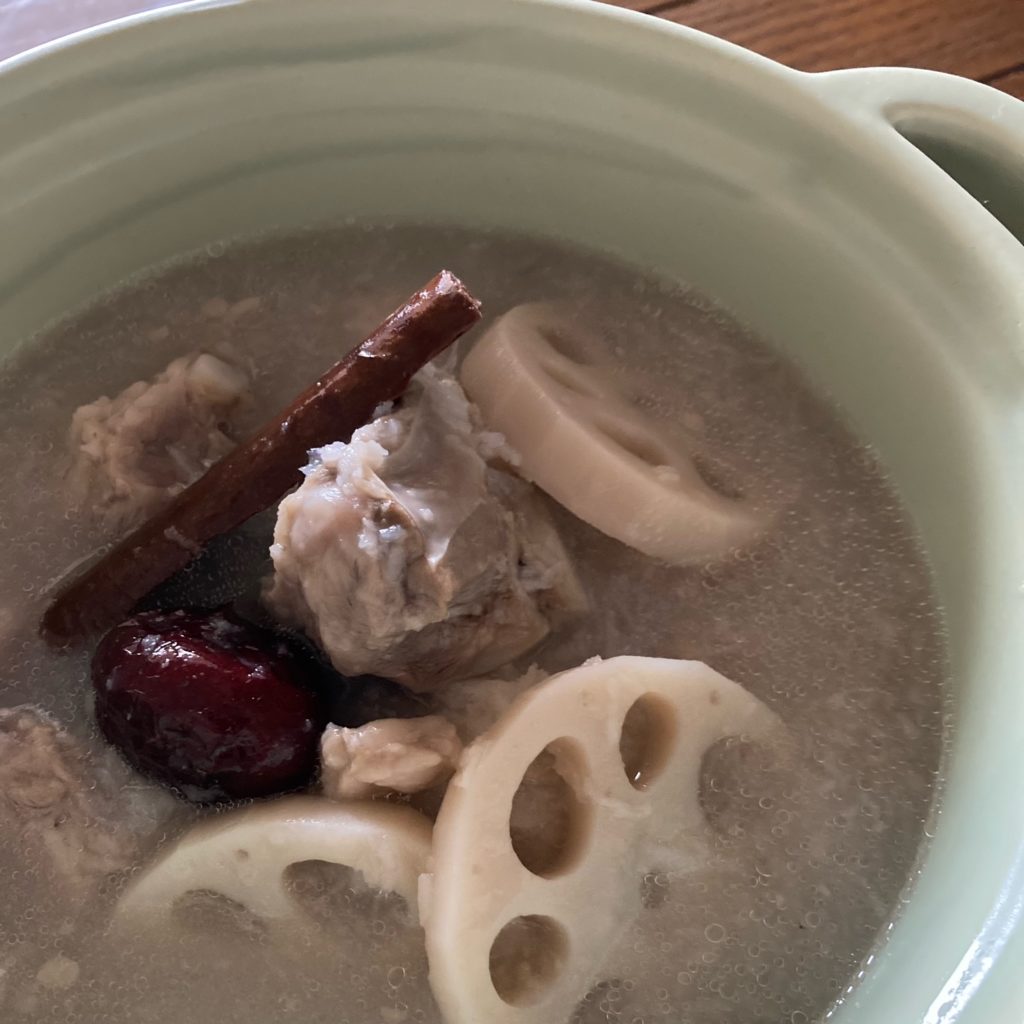

寒いと温かいものが食べたいし、しっかり野菜も摂りたい、というわけでよく作るミネストローネ。野菜も沢山摂れるし、穀物や豆類も入れて煮込めばさらに栄養価がアップしますね。豆が嫌いでも、スープの中に入っていて他の野菜と一緒に食べるのは大丈夫って事もありますよね

5歳の息子はまだまだ生野菜を食べるのが苦手なんですが、ミネストローネは大好き!スープの中に入って入るお豆もだいすき。ミネストローネを食べた日は立派な排便もあります。煮込みの仕上げにタイムやバジルなどのハーブを香り付けに加えると美味しいですよ!

そう言えば!

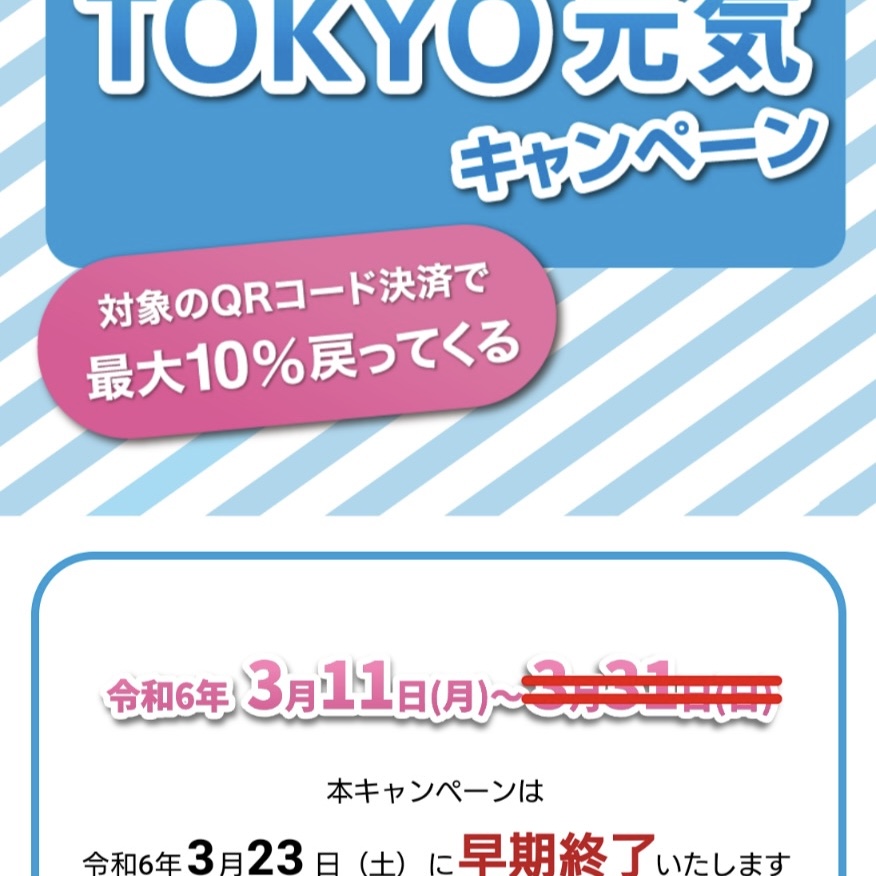

東京都の元気キャンペーン、3/31までだったのに3/23(土)に短縮されたようです。予算オーバーですって。土曜日までに来店予定の方は是非ペイペイで!